Therapiemöglichkeiten bei Nierensteinen

In unserer Klinik bieten wir viele Möglichkeiten eine Nierensteinerkrankung effektiv zu behandeln. Besuchen Sie uns in unserer Urologischen Poliklinik zu einem ausführlichen Beratungsgespräch. Befunde, wie z. B. Ultraschallbilder oder computertomographische Bilder auf CD sollten bereits zum Erstgespräch mitgebracht werden, da wir dann zügig das passende Vorgehen mit Ihnen besprechen können.

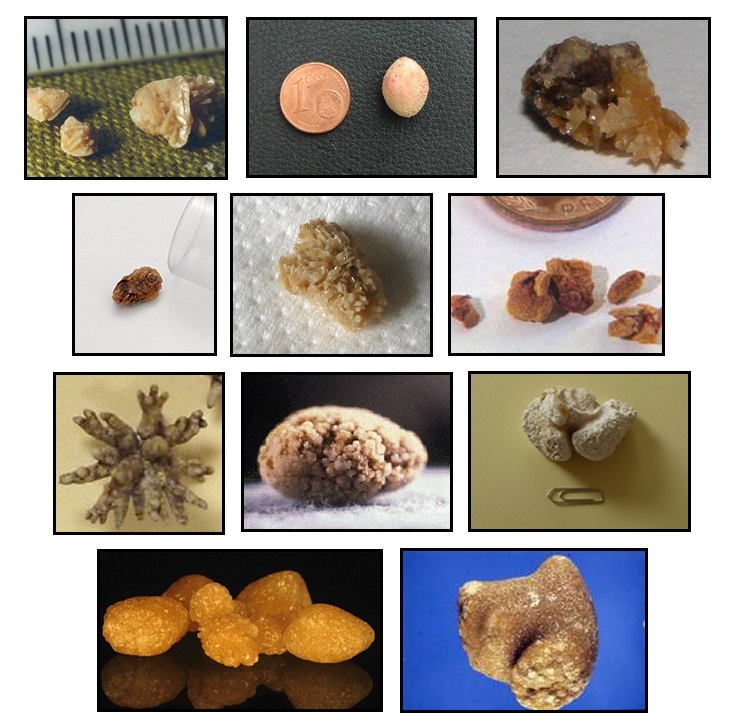

Allgemeine Informationen zu Nierensteinen

Harnsteine können im gesamten Harntrakt vorkommen. Bei ungefähr fünf Prozent der deutschen Bevölkerung tritt mindestens einmal in ihrem Leben ein Harnstein auf. Die Steinerkrankung (Urolithiasis) äußert sich in Form von Schmerzen und Blutbeimengungen im Urin, in manchen Fällen bleibt es jedoch ein Zufallsbefund im Rahmen von Routinediagnostik oder im Rahmen einer Abklärung von wiederkehrenden Harnwegsinfektionen. Im schlechtesten Fall erleidet der Patient eine plötzlich einsetzende krampfartige Nierenkolik mit Schmerzen im Bereich der Flanken oder des Unterbauches.

Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die für eine Steinerkrankung prädisponieren. Dazu gehören höheres Patientenalter, Beruf, mangelnde körperliche Aktivität, Ernährungsgewohnheiten und eine geringe Flüssigkeitsaufnahme. Bei wiederkehrenden Steinereignissen liegt zumeist eine familiäre Veranlagung vor.

Als Therapiemöglichkeit stehen in unserer Klinik die modernsten Technologien zur Verfügung. Basierend auf Erkenntnissen aus über 20 Jahren Steinbehandlung werden die verschiedenen Verfahren individuell in Abhängigkeit von Steingröße und Steinlage angewendet.

Weitere Informationen

Die akute Nieren- oder Harnleiterkolik entsteht sobald ein Nierenstein den Weg in den Harnleiter findet und somit den Transport von Urin von der Niere in die Blase behindert. Sie äußert sich mit plötzlich auftretenden stärksten Schmerzen in der Flanke mit Ausstrahlung in den Unterbauch.

Ziel der Therapie der akuten Kolik ist die Schmerzentlastung sowie die Wiederherstellung des Urintransportes. Im Falle eines nicht spontan abgangsfähigen Harnleitersteins als Ursache der Kolik wird dies durch die Einlage einer Ureterschiene (oder auch Doppel-J-Katheter, oder Ureter Stent) erreicht.

Bei der sogenannten Stoßwellentherapie werden hochenergetische, gebündelte Schallwellen über ein am Körper des Patienten anliegendes Wasserkissen von außerhalb des Körpers ("extrakorporal") in das Innere des Körpers geleitet. Die Stoßwellen führen zu Erschütterungen und verursachen Risse im Stein bis hin zum Zerbrechen des Steins vor Ort. Die ESWL erfordert gewöhnlich keine Narkose. Geeignet sind Patienten mit Nierensteinen bis zu einer Größe von 2cm. Voraussetzung für einen Therapieerfolg ist die geeignete Lage des Steins im verzweigten Nierenbecken.

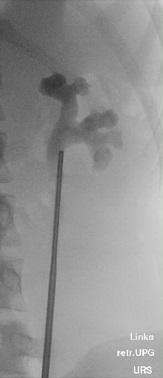

Bei der endoskopischen Harnsteinentfernung wird über die Harnröhre und die Blase in den Harnleiter und die Niere mit kleinsten Stabinstrumenten hineingespiegelt. Hier werden unter direkter Kamerasicht Nieren- und Harnleitersteine mit einem Instrument aufgesucht, ggf. zertrümmert und entfernt. Zur Zertrümmerung kommt hierbei ein gepulster Holmium Laser (HO:YAG) zur Anwendung. Um alle Kelche der Niere ausspiegeln zu können, verwenden wir ein flexibles Endoskop (Instrument). Dieses Verfahren ist für kleine Steine (<1cm) des Nierenbeckens, der unteren Kelchgruppe und des Harnleiters geeignet.

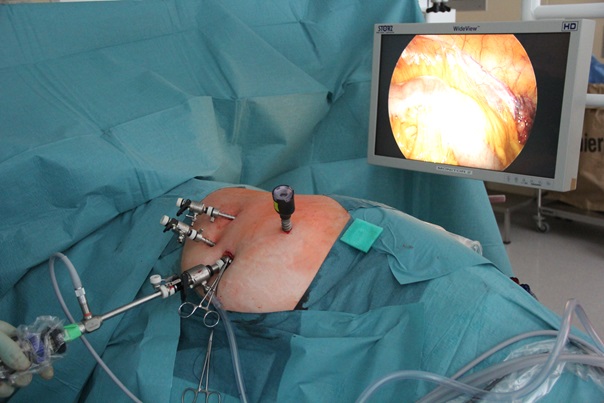

Die perkutane Nephrolitholapaxie (PCNL oder PNL) ist ein minimal-invasives Verfahren, bei dem Nierensteine durch eine Punktion der Niere durch die Haut und anschließende endoskopische Spiegelung entfernt werden. Insbesondere bei großen Steinen gilt dieses Verfahren als Therapie der Wahl, da andere Verfahren hier oft an ihre Grenzen stoßen. So können über die Harnleiterspiegelung (Ureterorenoskopie, URS) meist nur kleinere Steinfragmente entfernt werden, was bei größeren Steinen häufig mehrere Eingriffe erforderlich macht. Auch die Stoßwellenbehandlung (extrakorporale Stoßwellenlithotripsie, ESWL) ist in diesen Situationen oft weniger wirksam, da sie zahlreiche oder größere Restfragmente hinterlässt.

Ein typischer Anwendungsfall der PCNL sind sogenannte Ausgusssteine, die das Nierenbecken teilweise oder vollständig ausfüllen. In diesen Fällen hat die PCNL die früher häufig durchgeführte offene Operation weitgehend ersetzt, da sie für Patientinnen und Patienten deutlich schonender ist.

Abhängig von der Größe der Steine und der Wahl der Instrumente unterscheidet man zwischen der klassischen PCNL und der Mini-PCNL. Letztere verwendet kleinere Instrumente und ermöglicht dadurch eine gewebeschonendere Behandlung.

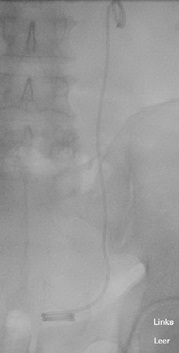

Der Eingriff wird unter Vollnarkose durchgeführt, sodass die Patientin oder der Patient während der Behandlung keine Schmerzen verspürt. Zu Beginn der Operation wird ein dünner Katheter in den Harnleiter eingelegt. Über diesen Katheter wird Kontrastmittel in das Nierenbecken eingespritzt, damit die Niere im Ultraschallbild und unter Röntgen besser sichtbar ist und gezielt punktiert werden kann. Anschließend wird die Niere unter Röntgen- und Ultraschallkontrolle mit einer feinen Nadel punktiert, um einen schmalen Zugangskanal durch die Haut bis zur Niere zu schaffen. Dieser Kanal wird anschließend vorsichtig schrittweise erweitert und eine sogenannte Zugangsschleuse wird eingelegt. Über diese Schleuse kann ein kleines Endoskop direkt in das Nierenbecken eingeführt werden. Unter direkter Sicht können die Nierensteine mithilfe einer feinen Lasersonde gezielt zertrümmert und die gelösten Steinfragmente anschließend ausgespült werden.

Zum Abschluss des Eingriffs wird in der Regel ein dünner Nierenfistelkatheter und, falls notwendig, zusätzlich ein DJ-Katheter eingelegt. Diese sorgen dafür, dass der Urin ungehindert abfließen kann, bis die Schleimhaut abgeschwollen ist. Liegt eine vollständige Steinfreiheit vor, können die Katheter in der Regel nach wenigen Tagen wieder entfernt werden. Der stationäre Aufenthalt im Krankenhaus beträgt in der Regel wenige Tage und hängt vom individuellen Heilungsverlauf ab.

Ist dennoch eine Operation direkt an der Niere notwendig, kann per Bauchspiegelung (ohne Flankenschnitt) die Niere im Bauchraum freigelegt werden und Steine aus dem Nierenbecken entfernt werden. Im diesem Zusammenhang können gleichzeitig Fehlbildungen, wie eine Harnleiterabgangsenge beseitigt werden.

Die zuvor angeführten Formen der Steintherapie haben die offen-chirurgische Therapie (Schnittoperation) nahezu vollständig verdrängt. Nur in Ausnahmefällen kommt diese heute noch zur Anwendung, meist bei begleitenden Fehlbildungen des Harntraktes.

Ob eine medikamentöse Auflösung von Steinen möglich ist, hängt von der chemischen Zusammensetzung des Steins ab.

Eine Steinauflösung durch Medikamente ist bei kalziumhaltigen Steinen unmöglich. Harnsäuresteine hingegen können durch eine medikamentöse Harnalkalisierung (Erhöhung des Urin-pH-Wertes) und die Steigerung der Trinkmenge aufgelöst werden.

Eine medikamentöse Steintherapie kann außerdem in manchen Fällen spezieller, seltener Steinzusammensetzungen nach erfolgter operativer Sanierung zum Einsatz kommen.

Beim wiederholten Auftreten von Nieren- oder Harnleiter- ist eine weitergehende Abklärung zum Ausschluss einer Stoffwechselursache für das Steinleiden erforderlich. Hierzu werden u.a. verschiedene Laborparameter im Blut und Urin des Patienten bestimmt. Zusätzlich ist die Zusammensetzung des Steins ein maßgeblicher Faktor für weitere Empfehlungen.

Steinerkrankungen können, vor allem auch bei bestimmten seltenen genetischen Erkrankungen, schon im frühen Lebensalter auftreten. In Zusammenarbeit mit den Kollegen der Kinderchirurgie und Kindernephrologie werden auch für die kleinsten Patienten angepasste Therapiekonzepte erstellt. Die operativen Sanierungsverfahren umfassen alle bereits aufgelisteten Methoden.

Die Kinder werden für die operative Sanierung in der Klinik für Kinderchirurgie stationär aufgenommen und durch erfahrene Endourologen aus der Klinik für Urologie operiert.