13.12.2023

Neuroonkologie-Update 2023

Das Neuroonkologische Zentrum veranstaltete am 13.12.2023 das jährliche Neuroonkologie-Update.

Programm:

17:00 – 17:05 Grußworte Prof. Dr. med. Joachim K. Krauss, Leiter des Neuroonkologischen Zentrums

17:05 – 17:25 Bedeutung & Funktion der IDH-Mutationen bei Gliomen, Prof. Dr. med. Christian Hartmann, Schwerpunktprofessur Neuropathologie, Institut für Pathologie, MHH

17:25 – 17:45 Neue Therapieoptionen bei IDH-mutierten low-grade Gliomen, PD Dr. med. Philipp Schwenkenbecher, Klinik für Neurologie, MHH

17:45 – 18:05 Die Polysialinsäure‐Siglec-Signalachse reguliert die Aktivierung Tumor-assoziierter Makrophagen bei Glioblastomen, Dr. med. Hauke Thiesler, Institut für klinische Biochemie, MHH

18:05 – 18:25 Identifizierung neuer Biomarker als neues diagnostisches Kriterium bei malignen Gliomen, Dr. med. Nora Möhn, Klinik für Neurologie, MHH

18:25 – 18:50 PAUSE

18:50 – 19:10 Das neurochirurgische Instrumentarium für Gliome: Ein Update zu intraoperativen Technologien zur Verbesserung der Sicherheit und des Resektionsausmaßes, Dr. med. Manolis Polemikos, Klinik für Neurochirurgie, MHH

19:10 – 19:30 Strahlentherapie von Hirntumoren: neue Entwicklungen, Dr. med. Roland Merten, Klinik für Strahlentherapie und spezielle Onkologie, MHH

19:30 – 19:50 Integrierte neuroonkologische Nachsorge in der Neurorehabilitation, Dr. med. Markus Ebke, Neurologische Frührehabilitation, Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie, DIAKOVERE Henriettenstift

19:50 – 20:00 Diskussion Referenten und Vorsitzende & Schlusswort Prof. Dr. med. Joachim K. Krauss, Klinik für Neurochirurgie, MHH

Die Veranstaltung fand als Hybridveranstaltung statt: die Vortragenden waren mit 50 Teilnehmern im Hörsaal M und über den Einwahllink konnten online noch einmal weitere 30 Personen teilnehmen. Alle Teilnehmer –ob online oder vor Ort hatten die Möglichkeit Frage zu stellen.

Dezember 2023

Herr Dr. med. Florian Wild zum Organspendeberater der MHH ernannt

Herr Dr. med. Florian Wild, Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie und Leiter der Intensivstation ist neuer Organspendeberater an der MHH.

Herr PD Dr. med. Elvis Hermann, stv. Direktor der Klinik für Neurochirurgie bleibt auch weiterhin Organspendeberater.

11.11.2023

Klinik für Neurochirurgie präsentiert sich beim Tag der offenen Tür der MHH

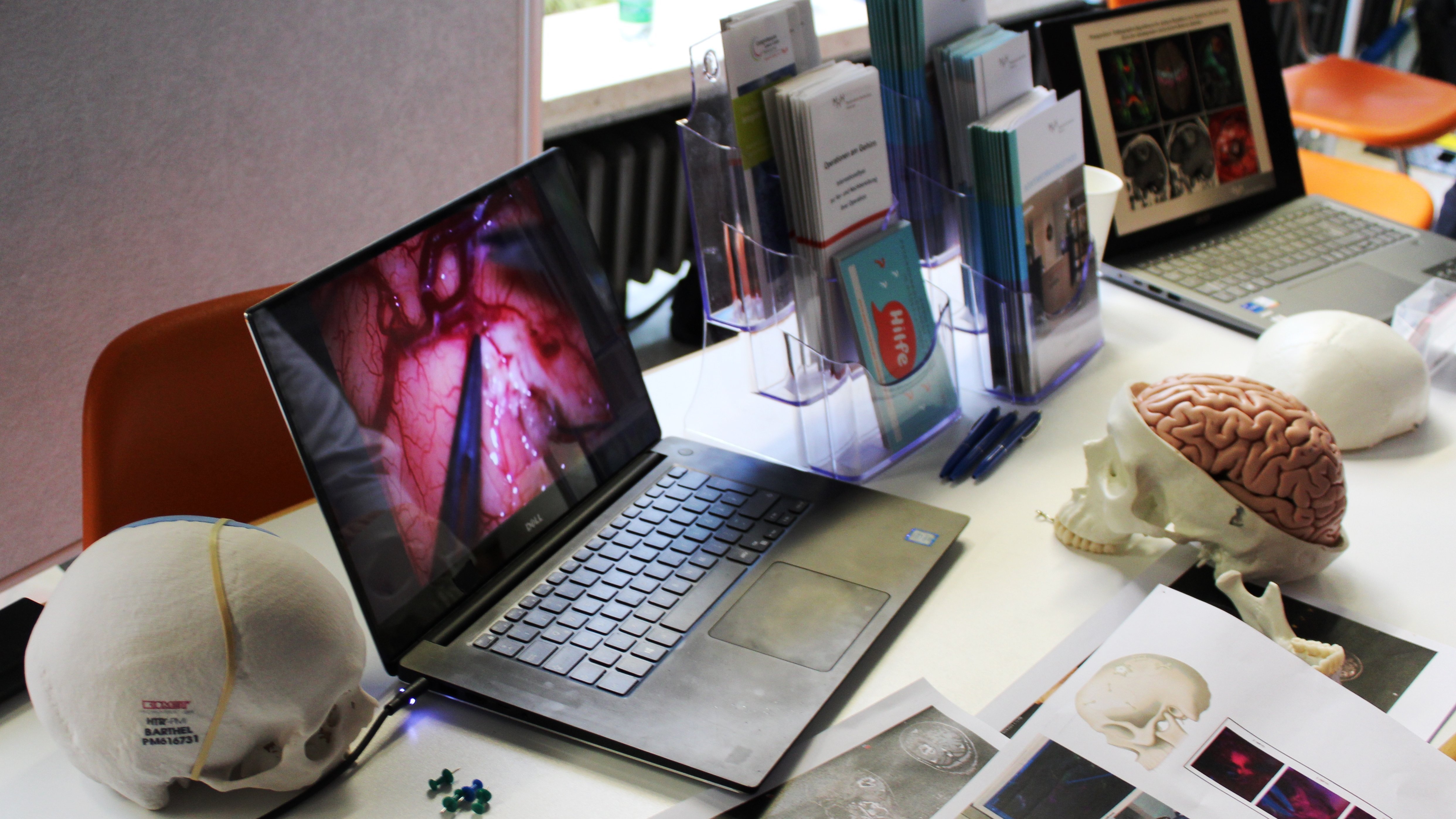

Zum Tag der offenen Tür präsentierte sich die Klinik für Neurochirurgie gemeinsam mit anderen Kliniken und Einrichtungen auf der Straße der Krebsmedizin – Das Comprehensive Cancer Center Hannover.

Herr Genis Bajgora, Assistenzarzt Klinik für Neurochirurgie, und Herr Dr. med. Ariyan Pirayesh, Oberarzt Klinik für Neurochirurgie, zeigten am Stand „Neuroonkologisches Zentrum: Im Zentrum des Nervensystems“ Videos einer neurochirurgischen Operation und beantworteten Fragen der interessierten Teilnehmer.

Weitere Informationen finden Sie in der MHH-Info Ausgabe Dezember 2023 ab Seite 34.

Zudem finden Sie hier weitere Informationen zur Einladung.

04.11.2023

1. Hannoveraner Hands-On Kurs Neurochirurgie für Studierende

Am 04. November 2023 fand der 1. Hannoveraner Hands-on Kurs Neurochirurgie, organisiert von der Connectome Students Association for Neurosurgery, Neurology and Neurosciences e.V. und der Klinik für Neurochirurgie, statt. Über 100 Studierende hatten sich für die Veranstaltung angemeldet, von denen nur 50 teilnehmen konnten.

Die ausgewählten Studierenden wurden in vier Gruppen eingeteilt und durchliefen in einem festgelegten Zeitplan die vielseitigen Workshops.

In der Eröffnungszeremonie sprachen die Organisatoren

Marcel R. Oelerich (Medizinstudent und Doktorand in der Klinik für Neurochirurgie/ MHH), Prof. Joachim K. Krauss, Direktor der Klinik der für Neurochirurgie/ MHH (rechts im Bild) und Herr Filipe Wolff Fernandes (Assistenzarzt der Klinik für Neurochirurgie/ MHH) (links im Bild).

Prof. Joachim K. Krauss hielt vor dem gesamten Auditorium die Vorlesung über die Neuroanatomie und Neurophysiologie der Basalganglien. Im Nachgang erfolgte durch Herrn Wolff Fernandes die Demonstration der Morphologie der Basalganglien mit der Assistenz vom 3D Mixed Reality Viewer von der Firma Brainlab.

Zusätzlich zu den Workshops konnten die Kaffeepausen Gespräche zwischen Ärzte und Studenten ermöglichen.

14.10.2023

Posterpreis für Herrn Dr. Manolis Polemikos

Herr Dr. Manolis Polemikos, Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie, hat auf dem „30th Annual Meeting of the Society of Skull Base Surgery - Next Generation Interventions Overcoming Boundaries in Skull Base Surgery”, der vom 11.10.-14.10.2023 in Hannover stattfand, den zweiten Posterpreis für das Poster mit dem Titel „Falcotentorial meningiomas: clinical outcome and volumetric follow-up after microsurgical resection“ gewonnen. Der Posterpreis ist mit 500 € dotiert.

12.10.2023

Re-Zertifizierung Neuroonkologisches Zentrum

Das Neuroonkologische Zentrum der Medizinischen Hochschule Hannover unter Leitung von Prof. Dr. med. Joachim K. Krauss wurde im Rahmen einer Online-Zertifizierung (eine Vor-Ort-Zertifizierung fand in diesem Jahr nicht statt) von der DKG Krebsgesellschaft bis zum 08.05.2026 rezertifiziert.

Neuroonkologisches Zentrum mit Empfehlung der Deutschen Krebsgesellschaft e.V.

10.10.2023

Zweites Treffen der Arbeitsgruppe Neuroonkologie

Im Oktober 2023 traf sich die Arbeitsgruppe Neuroonkologie des CCC-N zum zweiten Austausch an der Universitätsmedizin Göttingen.

Zentrales Thema des Treffens war die Planung gemeinsamer klinischer Studien. Dabei wurden zunächst hauptsächlich retrospektive Analysen besprochen, doch auch prospektive Studien sind bereits in der gemeinsamen Planung.

Verschiedene Studienideen wurden von beiden Standorten vorgestellt und unter folgenden Gesichtspunkten diskutiert:

- Wie soll das Patientenkollektiv definiert werden?

- Wie viele gemeinsame Patientinnen und Patienten hätte man für die Projekte erfahrungsgemäß zur Verfügung?

- Wie soll die weitere Umsetzung erfolgen, wer hat hier bereits organisatorische Vorarbeiten geleistet?

An der Diskussion beteiligten sich die verschiedenen anwesenden Fachdisziplinen: Neurochirurgie, Neuropathologie, Neurologie, Onkologie sowie die Strahlentherapie. Neben den fachlichen Diskussionen wurden mit dem Leiter des Studienzentrums der UMG, Ralf Tostmann, auch administrative und regulatorische Bedingungen für die konkrete Umsetzung der Projekte besprochen. Die Treffen der Arbeitsgruppe finden halbjährlich statt. Der nächste Termin ist für das Frühjahr 2024 an der Medizinischen Hochschule Hannover geplant.

Oktober 2023

Prof. Krauss ist Editioral Board Member des Journal of Neural Transmission

Prof. Krauss wird ab Januar 2024 Mitglied des Editioral Boards des Journal of Neural Transmission sein.

September 2023

Posterpreis ESSFN, 25. Jahrestagung in Stockholm

Herr Marcel Oelerich, Student an der MHH und Promotionsarbeit bei Prof. Schwabe und Prof. Krauss, hat auf dem Kongress der European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery (ESSFN) 2023, der vom 27.09.- 30.09.2023 in Stockholm/ Schweden stattfand, einen Posterpreis gewonnen. Der Preis ist mit 500 € dotiert.

Juni 2023

PD Dr. med. Ralf Weigel ist jetzt außerplanmäßiger Professor

Herr PD Dr. med. Ralf Weigel wurde am 07.06.2023 von Prof. Dr. med. Michael Manns zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Prof. Dr. med. Weigel arbeitet seit 2005 eng mit der MHH zusammen und ist auch regelmäßig als Dozent für den Studentenunterricht zuständig.

14.06.2023

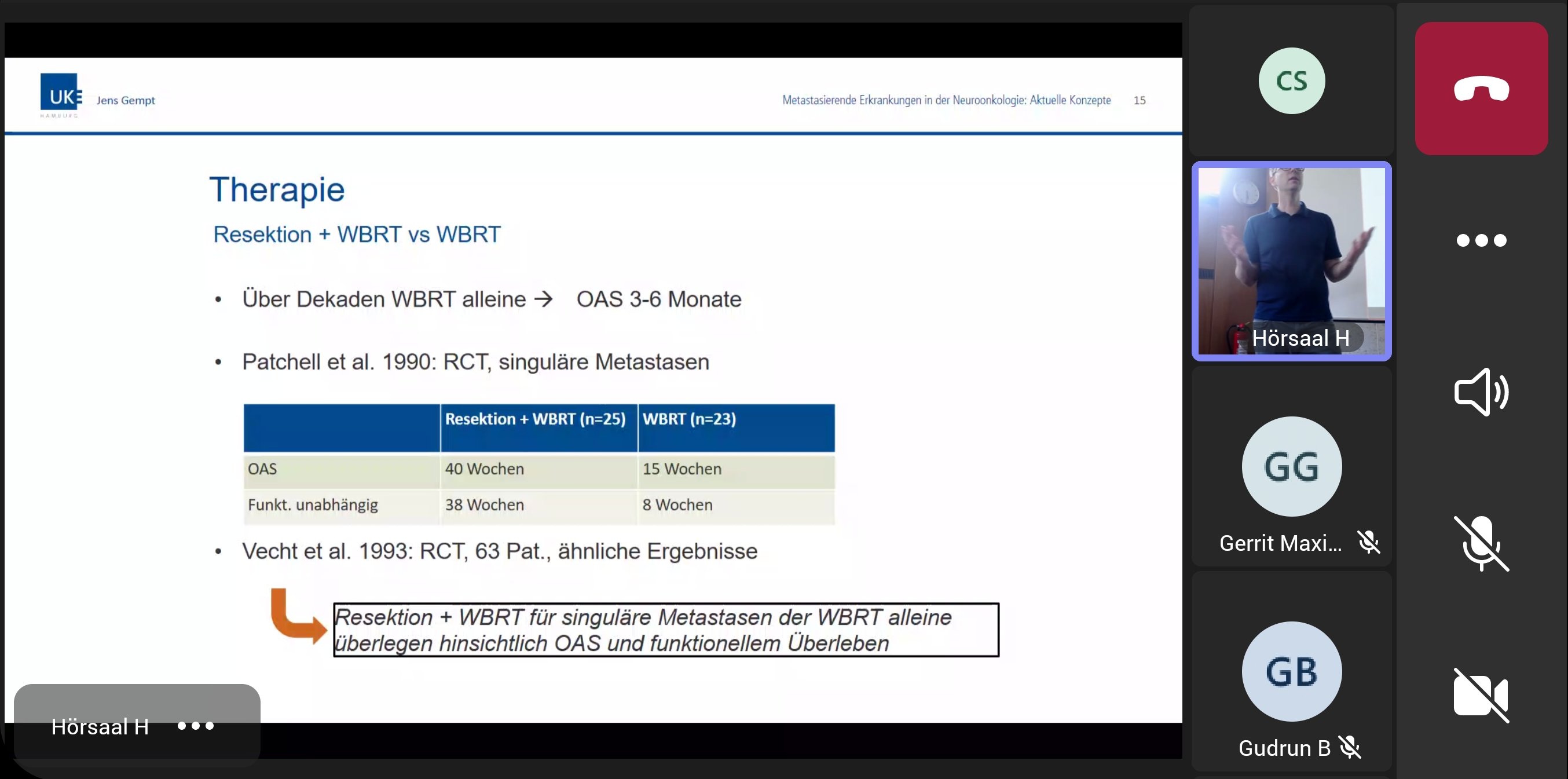

Neurologisch-Neurochirurgisches Mittwochskolloquium

Über „Metastasierende Erkrankungen in der Neuroonkologie: Aktuelle Konzepte“ hielt Prof. Dr. med. Jens Gempt, Direktor Klinik für Neurochirurgie des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf einen Vortrag.

Die hybride Veranstaltung wurde von 40 Personen im Hörsaal sowie 25 Personen online verfolgt. Im Anschluss konnten wie immer Fragen gestellt werden.

08.06.2023

Hirnmetastasen: Wenn Krebszellen von einem Primärtumor ins Gehirn wandern

Metastasen sind Absiedlungen von Tumoren. Wenn ein Tumor erstmals in einem Organ entsteht spricht man von einem sogenannten Primärtumor. Von diesem ursprünglichen Tumor können Krebszellen dann über Blut- oder Lymphbahnen abwandern, sich in anderen Organen ausbreiten und dort eine Metastase bilden, zum Beispiel im Gehirn. Was Hirnmetastasen sind und wie sie entstehen, darüber sprechen wir mit Oberarzt Dr. med. Majid Esmaeilzadeh aus dem Neuroonkologischen Zentrum der MHH anlässlich des Welthirntumortages am 08. Juni 2023.

Was ist der Unterschied zwischen einem Hirntumor und einer Hirnmetastase?

Die meisten hirneigenen Tumoren werden als Gliome bezeichnet, die vom Hirngewebe selbst ausgehen. Metastasen sind Absiedlungen von Tumoren, die zunächst in einem anderen Organ entstanden sind und dort einen sogenannten Primärtumor gebildet haben. In das Gehirn gelangen wandernde Tumorzellen über die Blutbahn.

Geht von alle Krebserkrankungen das gleiche Risiko aus, Metastasen im Gehirn zu entwickeln?

Statistisch betrachtet ist das Risiko für Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs, Brustkrebs, Nierenzellkarzinom oder schwarzem Hautkrebs am größten. Grundsätzlich kann jedoch fast jeder Tumor auch ins Gehirn streuen. Daher lassen sich Hirnmetastasen auch bei Betroffenen mit anderen Tumorarten nicht gänzlich ausschließen.

Kann man etwas zur Vorbeugung tun?

Es gibt keine besonderen Maßnahmen, mit denen man eine Entwicklung von Metastasen vorbeugen kann. Wichtig ist immer, dass nach einer Krebsdiagnose ohne Metastasen die erste Krebsbehandlung, oft eine Operation, Chemotherapie oder Bestrahlung, so früh wie möglich beginnt und die Behandlungen nicht abgebrochen wird. Grundsätzlich unterstützt eine gesunde Lebensweise, das Risiko für eine Krebserkrankung zu senken.

Wie häufig sind Metastasen im Gehirn?

Bei 20 bis 30 Prozent aller Krebspatienten mit systemischer Metastasierung entstehen Metastasen im Gehirn. Die häufigsten Metastasen stammen vom Bronchialkarzinom und vom Mammakarzinom. Heute ist die Metastase der häufigste Tumor im Gehirn.

Die Aufteilung der Hirnmetastasen:

- 40-60% Bronchialkarzinom (Lungenkrebs)

- 10-40% Mammakarzinom (Brustkrebs)

- 10-15% malignes Melanom (schwarzer Hautkrebs)

- 10-20% kein Primärtumor bekannt, 5% bleiben unbekannt

- 5% gastrointestinale Karzinome (Verdauungstrakt)

- 5% Nierenzellkarzinom

Was können Anzeichen für Hirnmetastasen sein?

Grundsätzlich hängen die Symptome, die Hirnmetastasen verursachen, von ihrer Größe und der Lokalisation ab. Viele Symptome einer Hirnmetastase sind relativ unspezifisch. Am häufigsten treten Kopfschmerzen, neurologische Ausfallserscheinungen wie Lähmungen und Wortfindungsstörungen auf oder ein sogenanntes hirnorganisches Psychosyndrom oder ein epileptischer Anfall. Es kann zudem zu Schwindel, Übelkeit und Erbrechen kommen, bedingt durch Flüssigkeitsansammlung im Umkreis der Metastase.

Wie werden Hirnmetastasen entdeckt?

Bei Verdacht auf eine Hirnmetastase stehen verschiedene diagnostische Verfahren zur Verfügung. Bei den meisten Patientinnen und Patienten wird eine sogenannte Magnetresonanztomografie (MRT) oder Computertomografie (CT) durchgeführt.

Wie werden Hirnmetastasen behandelt?

Die Behandlung hängt von der Lage, der Anzahl und der Größe der Metastasen ab. Zur Therapie von Hirnmetastasen stehen mehrere Verfahren zur Verfügung, die mit den Patientinnen und Patienten besprochen werden. Hierzu zählt die operative Exstirpation, also die Entfernung des Gewebestückes, die Radiochirurgie, die Radiotherapie, die Chemotherapie und unterstützende Maßnahmen, wie zum Beispiel Psychoonkologie, Logopädie oder Physiotherapie.

…und wie ist die Prognose?

Hirnmetastasen treten meist im Endstadium des Metastasierungsprozesses auf. Daher ist die Lebenserwartung der Patientinnen und Patienten oftmals begrenzt. Es gibt prognostische Faktoren, die neben der Bedeutung für die Überlebensprognose auch eine wichtige Rolle in der Therapieentscheidung spielen. Hierzu zählen das Ausmaß der Metastasierung außerhalb des Gehirns, die Zahl der Hirnmetastasen, das Zeitintervall zwischen Auftreten des Primärtumors und der Hirnmetastase, der sogenannte Karnofsky Performance Score, ein Bewertungsinstrument zur Vorhersage der Überlebensdauer bei unheilbar kranken Patienten sowie das Alter und die Histologie.

10.05.2023

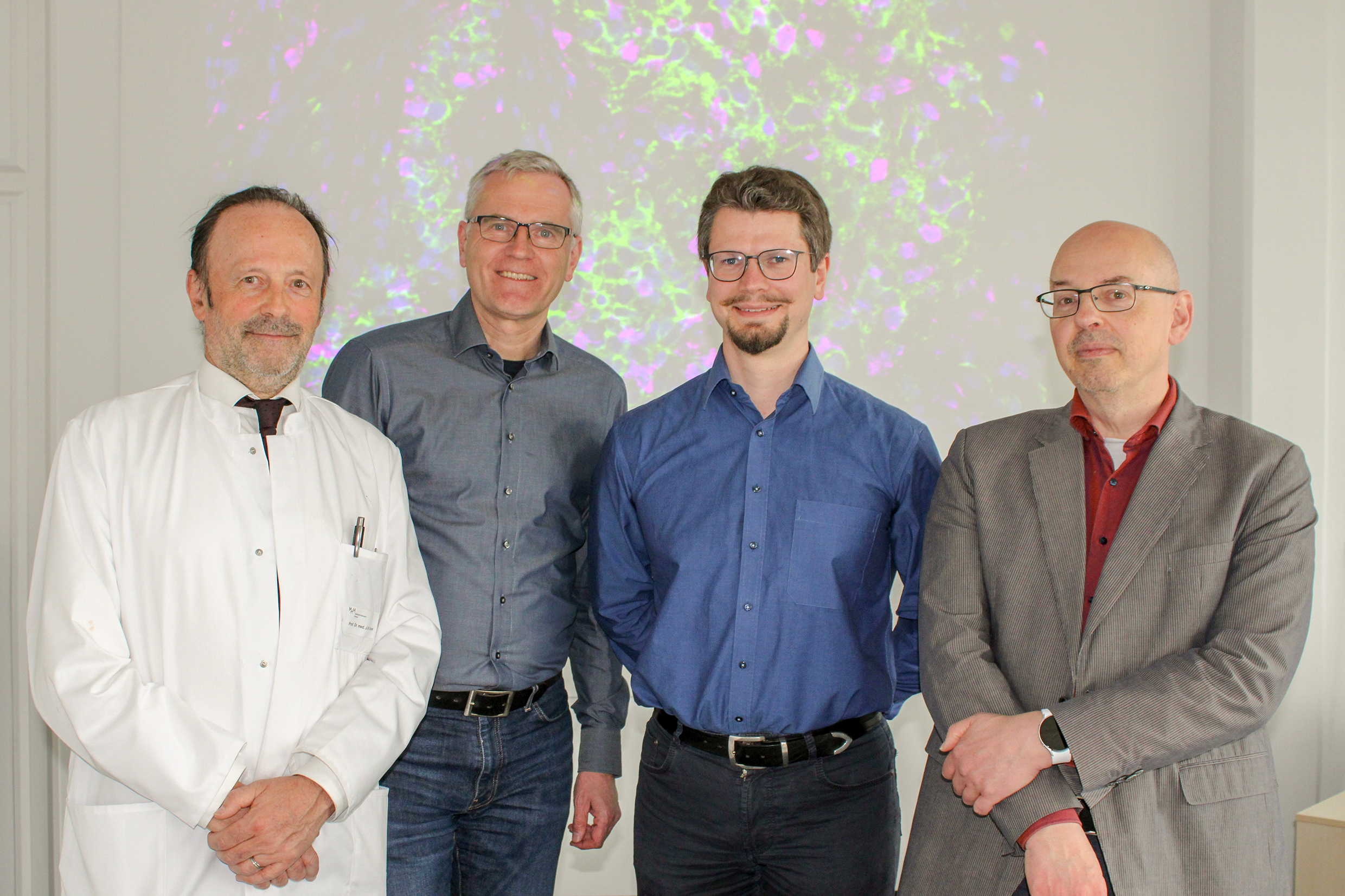

Ein perfektes Match für die Therapie von Hirntumoren

Glioblastome sind bösartige Hirntumore mit schlechter Prognose, da sie in der Regel nicht auf gängige Krebstherapien ansprechen. Ein Grund hierfür ist, dass die Tumorzellen Mechanismen entwickelt haben, um sich der Immunabwehr zu entziehen. Mehr noch: Bestimmte Zellen des angeborenen Immunsystems, sogenannte Tumor-assoziierte Makrophagen (TAM), werden so beeinflusst, dass sie die Tumorzellen nicht nur nicht angreifen, sondern das Tumorwachstum sogar fördern.

Forschende am Institut für Klinische Biochemie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zeigen nun in Zusammenarbeit mit Spezialisten des Neuroonkologischen Zentrums um Professor Hartmann aus der Neuropathologie und Professor Krauss aus der Neurochirurgie sowie mit Partnern der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) einen neuen Mechanismus auf, der das Überleben bei Glioblastomen verbessert. Die standortübergreifende Forschung unter dem Dach der Arbeitsgruppe Neuroonkologie des Comprehensive Cancer Center Niedersachsen (CCC-N) konnte nachweisen, dass Patientinnen und Patienten mit Glioblastom nach Resektion des Primärtumors länger überleben, wenn die Tumoren einen Faktor namens Polysialinsäure herstellen und gleichzeitig deren TAM über einen Immunrezeptor namens Siglec-16 verfügen, der Polysialinsäure erkennt. Die Ergebnisse wurden in der renommierten Zeitschrift Clinical Cancer Research veröffentlicht.

Tumorhemmende Wirkung

„Bei der Merkmalskombination von Siglec-16 und Polysialinsäure beobachteten wir eine tumorhemmende Wirkung“, sagt Professor Dr. Herbert Hildebrandt, Projektleiter in der DFG-geförderten Forschungsgruppe 2953 „Sialinsäure als Regulator in Entwicklung und Immunität“ und Arbeitsgruppenleiter am Institut für Klinische Biochemie der MHH. „Durch Experimente an Glioblastomzellen und Makrophagen in Zellkulturen ließen sich diese Veränderungen direkt auf die Aktivierung von Siglec-16 durch Polysialinsäure zurückführen“.

„Bemerkenswert ist, dass aufgrund einer natürlich auftretenden Genmutation nur ein Teil der Bevölkerung in der Lage ist, Siglec-16 herzustellen, während sich Polysialinsäure in über 80 Prozent der untersuchten Glioblastome nachweisen ließ“, ergänzt Dr. Hauke Thiesler aus der Forschungsgruppe von Professor Hildebrandt. „Ein einfacher Gentest in Kombination mit anderen Faktoren könnte eine genauere individuelle Prognose ermöglichen“. Sollte es zudem gelingen, die aktivierenden Eigenschaften von Siglec-16 medikamentös nachzuahmen, könnte dies zur Verbesserung der Glioblastomtherapie beitragen.

Die Originalarbeit ist über den folgenden Link einsehbar.

Die Pressemitteilung finden Sie hier.

03.05.2023

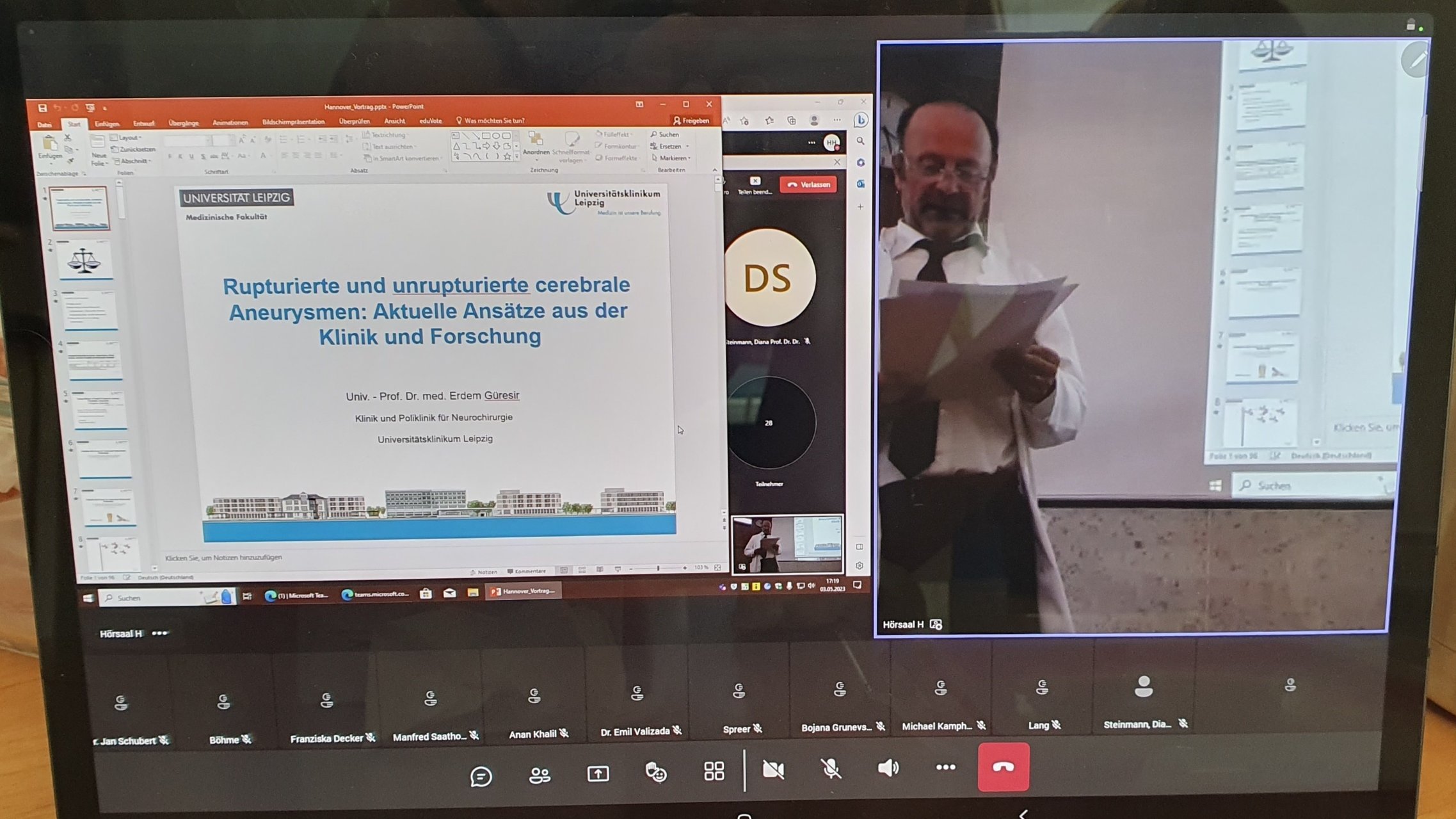

Neurologisch-Neurochirurgisches Mittwochskolloquium

Über „Rupturierte und unrupturierte cerebrale Aneurysmen: Aktuelle Ansätze aus Klinik & Forschung“ hielt Prof. Dr. med. Erdem Güresir, Direktor Klinik für Neurochirurgie des Universitätsklinikums Leipzig einen Vortrag. Diese hybride Veranstaltung wurde von 40 Personen im Hörsaal sowie 29 Personen online verfolgt. Im Anschluss konnten wie immer Fragen gestellt werden.

Im Bild sehen einen Ausschnitt als Onlineteilnehmer. Der Vortrag wie auch der Referent, hier Prof. Krauss in seiner Anmoderation sind zu sehen.

19.04.2023

Dr. Esmaeilzadeh erhält Zusatzbezeichnung Medikamentöse Tumortherapie

Oberarzt Herr Dr. med. Majid Esmaeilzadeh hat die Zusatz-Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen und trägt nun die Zusatzbezeichnung "Medikamentöse Tumortherapie".

Neben Frau Dr. med. Bettina Wiese dürfen im Neuroonkologischen Zentrum nun zwei Ärzte diese Zusatzbezeichnung führen.

April 2023

Überarbeitung Webseite Klinik für Neurochirurgie

Das dargestellte Bild steht auch auf der ersten Seite der neugestalteten Webseite der Klinik für Neurochirurgie zur Verfügung und soll einen direkten und aktuellen Bezug ermöglichen. Frau Claudia Schubert hat die Webseite umgestaltet.

- In einem Schnellzugriff auf der Ersten Seite der NCH-Webseite sind Themen wie Behandlungsspektrum, Sprechstundenangebot, Schülerpraktika & Karriere, Neuroonkologisches Zentrum, Neurochirurgische Forschung sowie die Kontaktmöglichkeiten schnell für die unterschiedlichen Interessensgruppen zu finden.

- Nun ist es möglich direkt Videos von Veranstaltungen bzw. Vorträgen von Prof. Krauss bzw. seiner Mitarbeiter zu sehen.

- Alle Mitarbeiter sind nun mit Foto auf der Webseite ersichtlich.

- In der Rubrik Aktuelles und Fortbildungen kann direkt auf die Onlineformate des Neurologisch-neurochirurgischen Mittwochskolloquium zugegriffen werden.

- Zudem ist es nach Jahren sortiert möglich, auf die aktuellen Themen bspw. Auszeichnungen & Ernennungen, Publikationen, Interviews sowie Veranstaltungen zuzugreifen.

März 2023

Podcast: The history of Stereotactic and Functional Neurosurgery and Serendipity

Prof. Krauss wurde gemeinsam mit Prof. Marwan Hariz und Prof. Christian Moll für einen Podcast durch Prof. Andreas Horn (Boston) interviewt.

Auszug von Stimulating Brains:

"It was our great honor to talk with Joachim Krauss, Marwan Hariz, and Christian Moll about the history of Stereotactic and Functional Neurosurgery and the impact of serendipity in driving discovery. Our conversation was centered on two publications:

- Rzesnitzek L, Hariz M, Krauss JK. Psychosurgery in the History of Stereotactic Functional Neurosurgery. Stereotact Funct Neurosurg. 2020;98(4):241-247.

- Hariz M, Lees AJ, Blomstedt Y, Blomstedt P. Serendipity and Observations in Functional Neurosurgery: From James Parkinson’s Stroke to Hamani’s & Lozano’s Flashbacks. Stereotact Funct Neurosurg. 2022;100(4):201-209.

In the first part of the episode, we reflect on the resonance of psychosurgery, talking about early pioneering work in this avenue. We delve into the fascinating history of Stereotactic Functional Neurosurgery, as outlined in Rzesnitzek et al.’s paper “Psychosurgery in the History of Stereotactic Functional Neurosurgery.” We discuss the advances in technology and surgical techniques that have led to the current state of Stereotactic and Functional Neurosurgery, and the challenges and ethical considerations involved in this field.

In the second part of the episode, we explore the role of serendipity in driving discovery, inspired by Hariz et al.’s paper “Serendipity and Observations in Functional Neurosurgery: From James Parkinson’s Stroke to Hamani’s & Lozano’s Flashbacks.” We discuss the power of chance observations and unexpected findings in advancing our understanding of the brain and improving patient outcomes. We contrast the serendipitous approach to the more systematic methods of target discovery and debate the strengths and limitations of both approaches.

Overall, our conversation with Drs. Krauss, Hariz, and Moll shed light on the rich history and exciting future of Stereotactic and Functional Neurosurgery, and the fascinating interplay between serendipity and scientific discovery.

We hope you enjoy the conversation as much as we did and thank you for tuning in!"